近百位艺术家为何把珍宝留在新疆

——新疆美术馆2600件藏品背后的故事

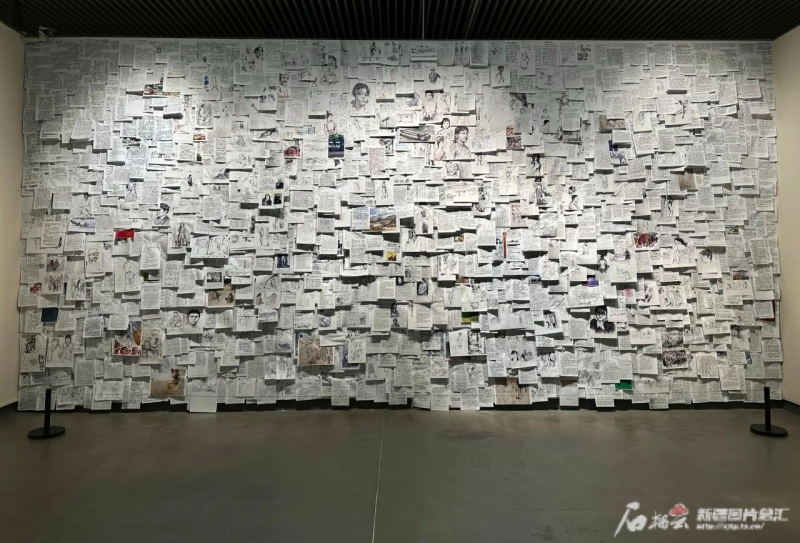

在新疆美术馆展厅里,满墙的速写手稿、泛黄的手记本与复原的画室场景构成独特的艺术装置,成为游客驻足的打卡地。正在这里举办的“思辨与重置——新疆美术馆2024年度收藏汇报展”和“生命的光絮——吴烈勇美术作品展”,不仅展现着艺术的魅力,更暗藏着一段关于文化传承的动人故事:近百位艺术家将2600余件视为“孩子”般的珍贵藏品永久留在新疆,让个人艺术生命与新疆文化记忆紧紧相连。

“生命的光絮——吴烈勇美术作品展”展出的艺术家手稿。石榴云/新疆日报记者 宋海波摄

“从创作到收藏再到展出,是严谨的文化传承链条。”新疆美术馆典藏部(修复中心)主任殷杰的话语,揭开了藏品背后的专业历程。自2013年美术馆筹备起,系统性收藏工作便同步启动。在殷杰看来,艺术家与美术馆是双向成就的关系——当作品被美术馆纳入典藏,既是对创作者艺术价值的认可,更是公共文化机构履行历史使命的重要方式。这种理念贯穿于每一次收藏实践:通过举办展览、学术研讨搭建长期沟通桥梁,以专业的保存方案与展示计划赢得艺术家的信任,再经学术委员会对作品的艺术价值、历史意义、保存状况进行多维度评审,确保每一件入藏作品都成为文化传承的“火种”。

新疆美术馆工作人员王张晓壮参与的杨尧龙作品收藏,历经十年长跑才终成“正果”。这位20世纪40年代扎根新疆的著名画家,其《迪化人民欢迎解放军》等作品是历史变迁的视觉见证。“由于杨尧龙先生已故,收藏工作需要与其子女反复沟通,同时还要梳理艺术家的创作历程。每一件作品都可能隐藏着一段不为人知的故事,需要我们耐心地去探寻、去还原。”王张晓壮说。类似的抢救性收藏工作同样动人心魄:某版画艺术家的遗作曾被家人误作废品处理,经工作人员及时介入,30多幅濒危作品才得以“重生”。这些经历让王张晓壮深感收藏不仅是文物征集,更是对艺术生命的守护。

当藏品带着岁月痕迹进入美术馆,修复工作便成为唤醒它们的关键环节。新疆美术馆典藏部工作人员汤兆祥解释,油画修复堪称微观世界的“考古”——颜料的化学特性、画布的纤维结构、层层叠加的笔触肌理,都需要修复师以毫米级的精准操作去解读与还原。这种修复不是简单的“修旧如新”,而是通过保留创作痕迹,补全残缺部分,让作品的历史叙事与情感表达得以延续。正如那些曾在角落蒙尘的残损画作,经修复后重新获得与观众对话的机会,成为流动的艺术史教材。

在收藏与修复的过程中,团队还承担着另一份使命:打捞被时光淹没的艺术星辰。新疆美术馆副馆长刘锐讲述了戴鹏荫的故事——这位最早在新疆从事专业创作的学院派画家,因文献缺失几乎被遗忘。通过到新疆日报社查阅资料、走访老画家、联系艺术圈后人,团队才拼凑出他与赵望云、鲁少飞等大家交往的轨迹。同样被重新发现的,还有吴烈勇、董振堂等老一辈艺术家,他们的创作生涯经亲友口述与史料考证才逐渐清晰,为新疆美术史补上了重要的一块拼图。这些鲜活的记忆不仅丰富了学术研究,更让美术馆成为“活着”的历史资料库。

目前,新疆美术馆已有2100余件藏品完成“建档立卡”,每一件都拥有包含材料分析、修复记录、学术档案的“数字户口本”。当这些藏品从库房走向展厅时,它们已不再是静止的展品,而是带着创作背景、文化内涵与抢救故事的“讲述者”。正如新疆美术馆馆长刘世清所言:“每一件作品背后都藏着动人的故事,当观众了解这些创作背后的历史背景、文化内涵和艺术家的情感寄托时,作品就真正‘活’了起来,成为连接过去与现在的文化使者。”(宋海波)

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量