人民日報海外版看新疆丨天山飛鴻(人民家書)

《人民日報海外版》(2025年09月25日 第 09 版)

|

|

孟二冬在書房。任成琦供圖 |

|

|

龔淑蘭寫給丈夫王建國的信。王博文供圖 |

|

|

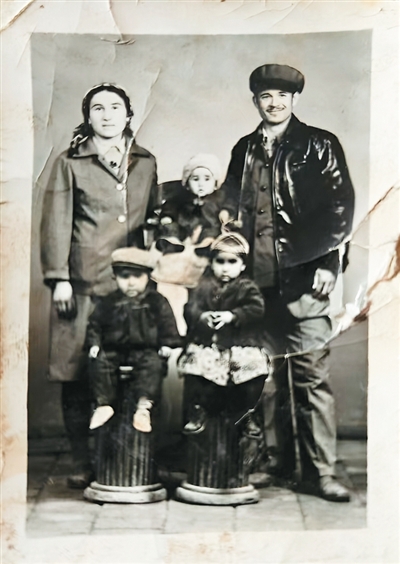

古麗米熱·艾爾肯(前排右一)在1981年和父母親、弟弟妹妹一起留影。古麗米熱·艾爾肯供圖 |

|

在中國西北部,有一片佔陸地國土面積約六分之一的廣闊疆域,這就是新疆維吾爾自治區。

今年適逢新疆維吾爾自治區成立70周年。70年來,新疆面貌發生翻天覆地的變化,同全國各地一道如期全面建成小康社會、邁上全面建設社會主義現代化國家新征程。

在這個特別的時刻,本報“人民家書”將目光投向廣袤的新疆,摘編4封跨越時空的“新疆家書”——梁狄剛在致母親的信中表明志向並在今后的歲月中以行動踐行,他在塔裡木盆地的堅守就是生動的注腳﹔在石河子大學支教的北京大學教授孟二冬在寫給妻子的信裡盡顯師者仁心﹔軍嫂淑蘭告訴戍邊的丈夫“家裡這杆紅旗,我扛得住”﹔維吾爾族姑娘古麗米熱·艾爾肯和父母分享大學生活的美好。

重讀這些家書,我們感受到了流淌在字裡行間的真情實感,更感受到有力跳動的時代脈搏。

——編 者

孟二冬

看到綠芽萌動,頓覺生意盎然

耿琴:

在石河子大學這邊的授課時光,是非常愉快的。周三、周四和周五,我每次給學生們上兩節大課。第一次正式上課是下午4點,我特意提前來到教室,發現教室裡已座無虛席,有的教師還自己帶了凳子坐在后面。看著台下那一張張求知若渴的臉,我征得系裡和大家同意,決定每節課都提前10分鐘開講。從心裡說,我不願讓學生等,畢竟支教的時間有限,要把分分秒秒充分利用好,盡可能多給他們傳授些知識。

從烏魯木齊到石河子的路上,我看到了壯麗的雪山。古人不得已才“西出陽關”,其實這裡發展早已今非昔比,新疆真是個好地方。石河子被譽為“戈壁明珠”,石大的校園很漂亮。除了給石大的學生講課,我還給系裡的老師們開設了“唐代科考”的選修課,營造出一片學術氣息。跟老師們談笑交流時,恍惚間仿佛回到燕園。你知道,“唐代科考”話題是我感興趣的,也下了苦功花了多年的心思,好多心得,我會直接告訴石大的同行們,希望對他們有所啟發和幫助。

這裡有一批虛心求教的青年老師。有時大家聊開心了,會從白天約到晚上。有老師徑直問我,孟老師,聽說你為了寫《〈登科紀考〉補正》,7年時間泡在圖書館,天天鑽在故紙堆裡,不覺得苦嗎?我答:說實在的,“以中有足樂者,不知口體之奉不若人也”。坐在圖書館裡,一聞到線裝書那特有的紙香味,心裡就感覺到特別踏實。

聊天和座談除了具體科研話題,還有如何壯大文科發展的建議。我在教學和研究中發現,這裡的圖書資料尚不完備,好多常用工具書圖書館也借不到。等回京,可以買些寄贈過來。我常跟大家說,要多讀書深讀書。大學裡教書育人、傳道授業,學術能力是根本,否則容易誤人子弟。針對專業領域,要有膽識、有勇氣、有毅力、有恆心去多方涉獵並深入鑽研,這是提升學術能力的唯一路途。

我讓教學秘書再給我增加授課課時,似乎碰到了點小問題。從上月中旬開始,我的嗓子有點不舒服。這樣最耽誤的是給學生講課,我就請他們借來了話筒。其實你知道,我之前從不用輔助器材講課的。估計是工作量大,嗓子鬧意見,咱們教師的職業病——咽炎又發作了。加上新疆氣候干燥,可能有些水土不服吧。

別擔心。我到校醫院開了些清咽利嗓的藥,有個同事又從家裡搬來一台加濕器給我用,我再喝點胖大海,應該就好了。所以還是每周上課,下了課再讓嗓子跟著休息一下。我來新疆一趟不容易,不能讓學生落下課。有校領導好意勸我,身體不適合這裡的氣候,可以早點回京,被我謝絕了。如果組織上交代的任務完不成就回去,那不成了逃兵嘛。

有學生送來新發芽的柳條,我插在瓶子裡,擺在宿舍的窗子邊上。有時看書累了起來走一走,看到綠芽萌動,頓覺屋內生意盎然。

二冬

2005年4月

家書背后

為支援新疆高等教育事業的發展,北京大學中文系博士生導師孟二冬教授主動要求到石河子大學支教,2004年3月開始在該校中文系任教,到校第二天就開始給師生上課。支教期間,出現嚴重的嗓子喑啞和呼吸急促症狀,但他仍以頑強的毅力堅持,直至教學全部完畢,跌倒在講台上。經診斷,他罹患食管惡性腫瘤,先后經歷3次大手術,終因病情惡化,於2006年4月病逝,享年49歲。原人事部、教育部授予孟二冬“全國模范教師”榮譽稱號。

這封寫給妻子耿琴的信,一頭是家庭,一頭是學生。耿琴說,學生們稱他為“陽光教授”,但老孟和家裡聯系,大多時候言簡意賅,沒有太多的兒女情長。聽到丈夫嗓音沙啞,耿琴關心去電,他卻說沒事。

為了讓他安心,妻子的回信則詳細很多:“女兒孟菲在首師大已經大三了,她的學習很正常,立志要考北大研究生呢……每天得上課,一定盡快調整好自己。”

妻子的惦記關心讓身在天山的孟二冬很安心。但個人困難在他眼裡都是等閑小事。在病重住院期間,他依然堅持在病床上指導學生。

勤勉踏實的治學精神,助孟二冬攀登學術高峰,做出了不平凡的業績,但他所期者更大。從新疆返京后有人不解,要他專心養病。但最了解他的還是妻子。耿琴說,他幾十年來如飢似渴、如海綿吸水般積累的一肚子學問,不能傳授給學生,做了一半的學術研究項目都擱置在那裡,他是多麼焦急和遺憾哪!“老孟生命的價值正是通過教學和科研來體現的。”她說。

心系杏壇,天山情深。孟二冬從新疆剛回京治病不久,來自石河子大學的慰問信便紛至沓來,其中有一本留言冊,正是他教過的100多名學生集體制作的。

一封普通家書背后,體現的是國之大者。孟二冬是黨培養的知識分子的優秀代表,是北大百年的學術傳統培育了他。他在數十年的求學與教學過程中,將做人和做學問和諧地統一在一起,始終把包括石河子大學在內的所有學生放在心上,以深厚內斂的學術素養,傳承、詮釋並躬行了中華民族的優秀傳統,忠實踐行著一個共產黨員和人民教師的價值標准,用燭照天山的生命激情詮釋了人生的真諦。(任成琦)

龔淑蘭

家裡這杆紅旗,我扛得住

建國:

見字如面。

昨夜槐花落了一院子,寶兒舉著彈弓說要給爹打雀兒瞧,我鼻頭一酸,才驚覺你離家已二百二十三天。

車間上月評先進,我的照片又貼在光榮榜頭一個。你別擔心,我總記著把搪瓷缸灌滿黨參水,就是燈下補衣裳費眼睛——你留下的軍裝我改給寶兒穿了,袖口特意多縫兩遍線,孩子見風就長呢。

前日娘咳得凶,背著我賣了陪嫁的銀鐲抓藥。今早發現她偷偷往我飯盒裡埋雞蛋,我蹲在廠區后牆根就著眼淚扒飯。煤球票還夠使,肉票我都攢在鐵皮盒裡,等你回來包餃子。

前日收著你捎的軍大衣,領口磨得發白,袖口全是補丁,裹著它都能聞見風雪的苦味。你信裡總說“一切都好”,供銷社王姐說高原當兵的指甲蓋都是紫的,讓我寄點川貝。

郵差說這信得走個把月,等捎到你手上,村口的老槐約莫又該抽新芽了。你隻管把槍杆子握緊,家裡這杆紅旗,我扛得住。

勿念。

淑蘭

1981年霜降夜

家書背后

1981年,王建國從山東老家來到新疆塔什庫爾干塔吉克自治縣當兵,妻子龔淑蘭給他寄信讓他不要擔心家裡。

在車馬很慢的年代,這封從山東寄往帕米爾高原的家書,要在雪山與平原之間漂泊很久。當我們逐字細讀,會發現那些看似瑣碎的“煤球票還夠使”“賣了銀鐲抓藥”的記述裡,藏著軍嫂的堅韌。

磨得發白的軍大衣領口、全是補丁的袖口、寄川貝……這些質朴的文字背后,是妻子在光榮榜與灶台間的雙重堅守,是母親在藥罐與飯盒間的默默付出,更是中國軍人家庭的情感密碼——把思念寫成“一切都好”和“等你回來”。

尤其令人動容的是“老槐抽新芽”的期盼,在霜降夜寫下卻要等上“個把月”才能抵達的信件,恰似那個年代特有的愛情注腳。

這封寫於40多年前的家書告訴我們:最動人的愛情,不在轟轟烈烈的誓言裡,而在日常生活的細節裡。就像《從前慢》歌裡唱的,“車、馬、郵件都慢”,卻足夠用一生,愛一個人。(王博文)

梁狄剛

誓為共產主義奮斗終生

母親:

時近三年,未寄家書,母懷牽挂,余心不安。風雨送春,飛雪迎春,鴻雁傳書,一慰懸念。

憶往昔,別我母,離故鄉。十八年前,棄甘脆肥濃,拋錦繡綾羅,年方十四,隻身北上﹔求真理,為人民,學當年舅父去延安,“反掃蕩”壯烈犧牲,不朽榜樣。

到如今,十八年過去,青山踏遍,髭須漸長,幾經風雨,義無反顧,凌雲壯志,不減當年。

母親,我等身為中國人,曾飽嘗“華人與狗”之恥,今日得以自立於世界民族之林,每念及此,常喜極而泣不能自禁!憶昔我母送余抵穗赴京之夕,恐余年幼,不勝遠別,留書一封,囑余於車行后啟視之,旋即匆匆握別離去。

汽笛長鳴,列車北馳,余於隆隆車聲之中讀母手書,語雖寥寥,詞極懇切:期余以國為家,畢生為人民服務,不負母望!余讀畢起座憑窗,涕淚交流,蓋因少年初別,母子情深,留言義重,不可免也!而今余已長成,十八年來,於國於民,雖無顯赫之功,尚明革命大節,甘為孺子之牛。

偶一回首,更覺十八年前我母此舉,高瞻遠矚,不循鳥鳥之情,成全愛國大義,實余一生之極幸也!

母親,余今歲三十有三,雖未成家,然好男兒四海為家,似水柔情,不足我戀。天下之大,舉目為親,生我者母,育我者黨。

樹九天攬月雄心,立五洋捉鱉壯志,誓為共產主義奮斗終生,海枯石爛,此志不移!

我母來書,諄諄誡勉,誠過慮也,因書此覆母,以明吾志。

兒:狄剛

一九七一年三月

家書背后

石油地質學家梁狄剛,1938年出生於香港,14歲時北上求學。1960年,他從成都地質學院畢業,矢志報國。1971年,他寫下這封《致母書》(本版為摘編)以明志:“誓為共產主義奮斗終生,海枯石爛,此志不移!”

1989年,51歲的梁狄剛參加“塔裡木石油大會戰”,歷任塔裡木石油勘探開發指揮部副指揮等。曾獲全國勞動模范等榮譽。

梁狄剛把個人志向與時代使命緊密相連,用行動踐行了當時立下的宏偉志向,在參加“塔裡木石油大會戰”期間,為油氣田的發現作出了獨特的貢獻。(中國石油塔裡木油田公司供稿 陳靜文整理)

古麗米熱·艾爾肯

爸媽的愛照亮了前行的路

親愛的爸媽:

你們好!

我來到大學已有1個月,很想你們,也很想吃媽媽做的飯。除了想你們,其他都很順利,別擔心我。

這學期的課程不算輕鬆,但我都能跟上,老師講的內容很有意思,課后我也會和同學一起到圖書館復習。每次路過學校門口的小商店,我看到賣烤包子和石榴的,總會想起家裡的味道——媽媽做的烤包子外皮總是脆得掉渣,爸爸秋天會挑最甜的石榴給我們剝好,弟弟妹妹總搶著吃。現在想起來,熱鬧的場景似乎就在眼前。

現在,烏魯木齊的秋天已經有些涼了,早晚出門都得套件薄外套,不知道喀什現在天氣怎麼樣?你們也記得早晚添件衣服,別像夏天那樣貪涼。我最放心不下的還是你們的身體,爸爸平時要注意休息,媽媽每天做飯、打掃,累了就歇會兒。要是哪裡不舒服,一定要及時去醫院看,別想著“忍忍就好”,你們健健康康的,我在這邊才能安心學習。

還有弟弟妹妹,最近學習有沒有遇到難題呀?弟弟別總貪玩忘了寫作業,妹妹要是有不會的題目,要及時問老師。你們要聽爸媽的話,少讓他們操心,也要幫爸爸媽媽做些力所能及的家務。每天輪流給爸爸做腿部按摩,減輕爸爸的疼痛。弟弟也要多讓著妹妹,別總跟她拌嘴。

等寒假回家,我就能給爸爸按摩緩解疼痛,也想帶弟弟妹妹去公園玩。現在,我會好好照顧自己,你們也要照顧好自己和彼此。

想你們的女兒:古麗米熱·艾爾肯

1997年10月19日

家書背后

古麗米熱·艾爾肯是一名70后,在新疆喀什市工作,日子過得踏實又安穩。每當坐在辦公室或輔導家裡孩子學習時,她總會想起父親和母親。

“要是沒有他們當年鼓勵我讀書,就沒有我現在的幸福生活。在我心裡,他們是這世界上最優秀也最辛苦的人。”古麗米熱·艾爾肯說,“我們家一共5個孩子,打小在農村長大,爸爸媽媽都隻上過小學,早早就扛起了生活的擔子。正因為自己嘗過沒文化的苦,他們把所有希望都放在了我們身上,一門心思要我們把書讀好。”

為了讓家裡的經濟條件更好,古麗米熱·艾爾肯的父親辭職做起了生意。雖然遇到諸多困難,但為了家人,他還是默默堅持。

“后來生意上了軌道,父親還認識了很多志同道合的朋友。他總感嘆:‘國家的政策好,我們真的很幸福,你們一定要珍惜現在來之不易的生活。’”古麗米熱·艾爾肯說。

5個孩子沒辜負父親和母親的期望,都在高中畢業后進一步深造。古麗米熱·艾爾肯至今難忘她拿到新疆農業大學錄取通知書的那天,父親拉著她的手,眼眶紅紅的,跟她說:“寶貝,你是我們的希望,更是家裡的老大,到了大學要更努力,給弟弟妹妹做個好榜樣。”

正是在剛上大學不久,古麗米熱·艾爾肯給父親和母親寫下了這封信,告訴他們她在學校的學習和生活情況,字裡行間都是對父母的惦念。

現在,古麗米熱·艾爾肯和弟弟妹妹都有了穩定的工作,也成了彼此的港灣。“遺憾的是,父親母親沒能多享幾年福,就離開了我們。這些年,我常常想起他們,想起爸爸嚴厲又充滿期盼的眼神,想起媽媽在廚房忙碌的背影。正是他們用最無私的愛,教會了我們要努力上進。”她說。

如今,古麗米熱·艾爾肯也成了兩個孩子的母親,更能體會為人父母的不易。她說,父母的愛就像一盞燈,照亮了他們前行的路。(趙曉霞)

統 籌:李 舫

策 劃:熊 建 任成琦

制 圖:陳靜文

責任編輯:趙曉霞 鄭 娜 王美華 陳靜文

感謝齊欣老師協助

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量