新疆古代蛇文物

蛇是中國龍的原形,民間又稱“小龍”。《山海經·海內經》裡寫:“有人曰苗民。有神焉,人首蛇身,長如猿,左右有首,衣紫衣,冠旃冠,名曰延維,人主得而饗食之,伯天下。”其中寫的蛇,顯得比較神秘可怕,但蛇在民間也有祥瑞的一面,素有“蛇盤兔,必定富”的觀念。蛇能蛻皮再生,具有生殖崇拜的符號意義。東漢畫像石中,就刻畫了華夏民族的始祖、人首蛇身的伏羲女媧形象,象征著人類生生不息繁衍子孫。

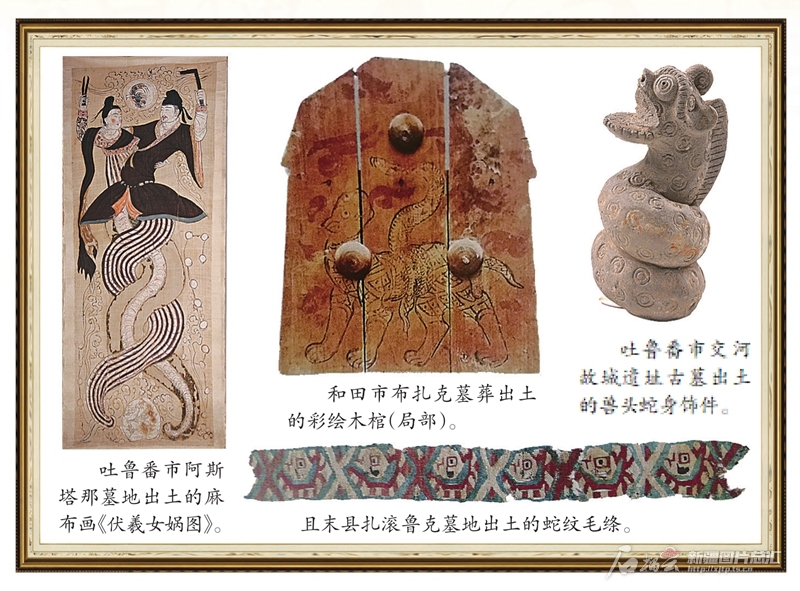

受中原文化影響,人身蛇軀的形象也出現在吐魯番的唐代墓葬裡。1967年,吐魯番市阿斯塔那45號墓出土的《伏羲女媧圖》,麻布質地,長176.5厘米,上寬118厘米,下寬92.5厘米,呈倒梯形。畫中伏羲頭戴黑色幞頭,內穿白色窄袖衫,外穿衣袖寬大的黑色深衣,左手執矩﹔女媧發髻高束,曲眉鳳目,額描花鈿,臉施靨妝,身穿卷雲紋短襦,肩披帔巾,下穿間色長裙,右手執規。男女二人,人首蛇身,纏繞相交,四周卷雲圍布,藝術造型神異,寓意無窮。

1982年和田布扎克墓葬發現的一具五代時期的彩繪木棺,造型仿中原棺槨形制,前高后底,將彩棺放置於特意構建的圍欄台座之上。彩棺四周布滿了乳丁紋並彩繪朱雀、玄武、青龍、白虎圖案。彩棺后端的正面繪有玄武圖案,烏龜呈行走狀,一條蛇纏繞在烏龜身上,烏龜伸長脖頸回頭張望,而蛇尾彎曲翹起,整體畫面清晰可見,充滿怪異奇特的色彩,同時流露出中原道家文化對西域的影響。

新疆博物館還收藏著一件造型獨特的唐代陶質蛇文物——獸頭蛇身飾件,吐魯番市交河故城遺址古墓出土,高6.2厘米,長11.7厘米,蛇身粗壯曲卷,並刻有圓形的錢文。獸嘴大張,兩眼圓睜,鼻部殘損,耳側立緊貼於頭兩側,頭頂還裝飾著一顆圓珠,頸上部有一排豎起的鬃毛,極為生動。這種造型奇特的蛇文物在全國也十分罕見。

蛇還出現在新疆古代的毛織品中,如1998年且末縣扎滾魯克墓地出土的一件魏晉時期毛絛,長44厘米,寬4.5厘米,其主題紋樣就有一條身體曲卷的蛇紋圖案。毛絛用紅、白、藍等羊毛混紡紗線織成,主紋樣是蛇紋,蛇頭六邊形,方眼、曲狀嘴,蛇身呈折線的彎曲狀,編織十分巧妙。

20世紀初,英國人斯坦因在若羌縣樓蘭遺址盜掘出一塊漢晉時期的深藍色毛布殘片,殘高13.5厘米,寬13厘米,現收藏於印度新德裡國家博物館。上面繪有希臘神話人物赫爾墨斯和雙蛇杖頂部。這種蛇紋圖案在西方被稱為“生命之星”,今天被廣泛用於救護車、救護直升機、救護器材與救護制服上,是緊急醫療救護服務系統的國際標志原型。這件文物實証了漢晉時期,東西方多元文化在新疆薈萃交流,迸發出的燦爛火花。

新疆古代銅器中也有蛇的形象。2008年,新疆文物考古研究所在吐魯番市台藏塔遺址下的古墓裡發現了一件銅帶鉤,長11.5厘米,鉤頭為蛇頭,條形的身體為蛇身,圓柄,中部上端有一圓鈕,為魏晉十六國時期高昌人的文化遺存。另外庫車魏晉十六國時期墓地出土的一件蛇形銅帶鉤,流露出濃郁的中原風格。

在拜城縣克孜爾石窟壁畫裡也發現了一些蛇的形象,如第8窟、第80窟、第198窟、第206窟都有活靈活現的蛇的壁畫。第8窟壁畫講述的是一個與蛇有關的本生故事。很久以前在印度恆河流域有一個叫波羅奈的古國,古國居民殷盛,人性溫恭,佛教信徒都非常善良。國中有一位勤勞的農夫,一生中省吃儉用積攢下大量的金子,他把金子裝在7個罐子裡埋在一棵大樹下。農夫死后投胎轉世成一條大蛇,日夜守護著樹下的金子。大蛇覺得僧眾和善仁慈,對自己也十分友好,就決定將金子供奉給一座大寺院為數百僧人舉辦齋宴。僧人感念大蛇,就給它講解佛法,它聽得非常入迷,逐漸悟出佛理,皈依了佛門。

克孜爾石窟第80窟的壁畫具有濃郁的龜茲風格,展現了公元7世紀龜茲壁畫的藝術高度與成就。窟內主室券頂中保存完好的菱格故事畫約有58幅,衍生故事畫有20多種,表現了釋迦牟尼佛前世行善及種種喻、警示故事。這裡所繪的玩蛇喪身的故事,對后人有警示意義。一位出生於波羅奈國的富商男子,長大后看破紅塵,步行數百裡路程來到喜馬拉雅山腳下的一個山洞裡修行,成了一名苦修的隱士。一天,一條小蛇爬進修行者洞中,苦修者見其可愛,就每天給小蛇喂食,對它無微不至地照顧。菩薩知道這件事后,告誡苦修者專心習佛,趕緊把蛇放了,否則后患無窮。但他沒有聽菩薩的忠告,繼續精心喂養小蛇。一次,苦修者外出去一個遍地都是好吃果實的果園,一連幾天都住在那裡。等他回到修煉的山洞時,幾天沒吃東西的小蛇惱羞成怒地咬了他,苦修者中毒倒地,不久就去世了。這個玩蛇喪身的故事,至今對后人都有很強的警示意義。

蛇作為十二生肖之一,深深融入人們的民俗生活之中。幾千年來,中國古人與蛇的牽絆,都被記錄在文物中。它們承載著歷史,不斷訴說著人類與蛇的故事。(阿迪力·阿布力孜)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量