長城內外 錦繡絲路——解讀新疆長城資源裡的歷史文化密碼

■題記

從過去對新疆境內是否有長城的疑惑,到今天《長城國家文化公園(新疆段)建設保護規劃》的實施,賦予新疆豐富精彩的長城資源新的“打開方式”,在這一座座屹立千年、完整或殘損的烽燧戍堡裡,儲存著怎樣的家國記憶?今天,人們又該從它們所綻放的時代新韻裡解讀出哪些歷史文化密碼?

“長城是中華民族的代表性符號和中華文明的重要象征,凝聚著中華民族自強不息的奮斗精神和眾志成城、堅韌不屈的愛國情懷。保護好、傳承好這一歷史文化遺產,是我們共同的責任。”近日,習近平總書記給北京市延慶區八達嶺鎮石峽村的鄉親們回信,深刻闡釋了長城的獨特價值和守護好長城的重大意義,勉勵大家“把祖先留下的這份珍貴財富世世代代傳下去”。

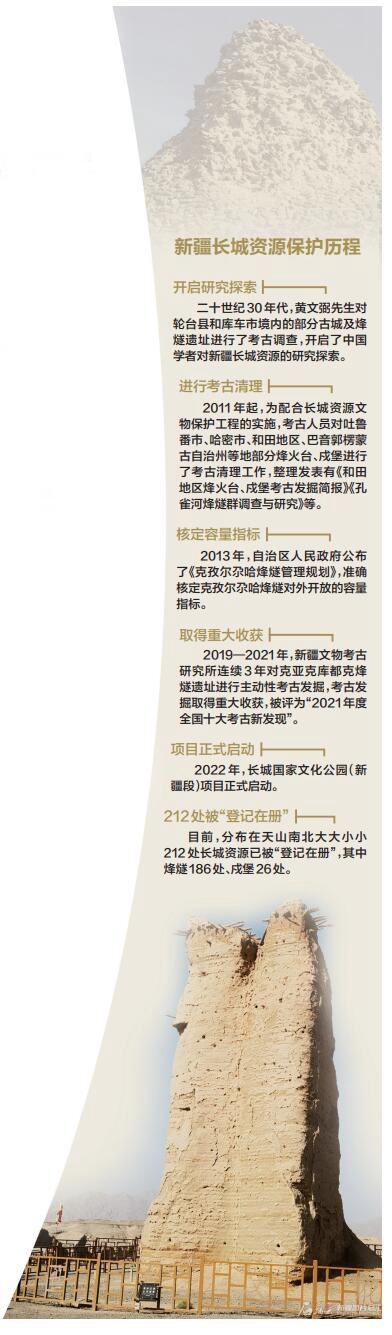

隨著國家長城保護工作深入推進,分布在天山南北大大小小212處長城資源已被“登記在冊”,其中烽燧186處、戍堡26處。它們東西綿延,雖不以牆體形式存在,但卻是萬裡長城綿延向西的另一種存在,在歷史上的重要作用及所蘊含的精神文化價值與巍峨長城一脈相承,展現了古代新疆同中原及祖國其他地區廣泛交往、全面交流、深度交融的歷史事實,是底蘊深厚、生命力強大的中華文明標識。

向西鋪展的萬裡長城畫卷

“新疆境內也有長城。漢朝時,長城由玉門關西延至鹽澤(羅布泊)地區。”在2004年一則不起眼的小消息裡,我國著名古建筑學家、時任長城學首席專家羅哲文先生向媒體明確了這個發現。他認為,新疆古代修建長城的起因是適應中國最早對外開放的需要。漢武帝派張騫出使西域,打通了向西的通道,就是聞名於世的絲綢之路。開通絲綢之路后,為了商旅往來的安全,新疆境內的長城也隨之修建起來了。“漢長城從新疆、寧夏、內蒙古一直延伸到黑龍江上游的俄羅斯境內”,羅哲文的論述打破了人們對長城的普遍認識,長城西起嘉峪關、東到山海關的概念被大大拓展。

實際上,二十世紀30年代,黃文弼先生就已對輪台縣和庫車市境內的部分古城及烽燧遺址進行了考古調查,開啟了中國學者對新疆長城資源的研究探索。

“新疆的長城資源調查始於2007年10月,參加調查的隊員們憑著堅韌不拔的毅力,克服重重困難,足跡遍布天山南北的綠洲草原、荒漠戈壁,付出了艱辛和汗水。”擔任2014年出版的《新疆維吾爾自治區長城資源調查報告》主編的中國文物學會副會長、自治區政協文化文史和學習委員會原主任盛春壽回憶。

通過摸底式調查,文物工作者全面准確地掌握了新疆境內長城的規模、分布、構成、走向以及時代、環境、保護與管理等情況,還新發現了一批長城遺跡,取得了豐碩成果。另外,此項工作也為新疆培養了一批研究長城、保護長城的人才。

盛春壽說,在新的文化遺產保護概念下,對於保護長城重要遺存的認識也在不斷進步和深化,內涵不斷豐富,外延也不斷拓展。從內容界定看,長城資源指的是中國歷史上春秋戰國時期至明代各王朝以安全防御為目的,在統治區域邊緣地帶,利用險要地形,運用土、石、磚等建筑材料構筑的,以連續性的高牆為主體,並由其與城池、關隘、壕塹、烽火台等設施共同組成的一種綿亙萬裡、點陣結合、縱深梯次的軍事防御工程體系。在這一宏觀的長城資源概念下,新疆境內具有基本相同作用和性質的軍事防衛設施遺址,也被納入到長城文化中來認識,新疆的長城資源調查與保護成為國家長城保護工程的有機組成部分。

公元前59年,漢朝中央政府設西域都護,開始統一行使對天山南北各地的軍政管轄,此后歷代中央政府基本維持著對西域各地的軍政管理。為了保障絲綢之路的暢通,維護西域地區的社會穩定、加強對西域的經營開發,各代中央政府在西域戰略要地修筑城池、堡壘、烽火台,駐軍屯墾,形成了重要的軍事防御系統。這種以絲綢之路為主線,以城池為重心,建構烽火台、戍堡、驛站等設施的軍事防御體系,是新疆境內長城資源的主要特征。這些設施的修筑是歷代中央王朝經營統治西域的一項重要舉措,其在維護絲路交通暢達、保障國家統一和西域各地的穩定、鞏固中央王朝對西域廣大地區的有效統轄,起到了極其重要的作用,它們形成了一條以點帶線、保障絲路暢通和文明傳播、拱衛境域安全的軍事樞紐線,同時也是長城大遺址和世界文化遺產“絲綢之路:長安—天山廊道的路網”的重要組成部分。

“新疆的長城資源遺存大多數處於戈壁沙漠、山麓崖口的險要位置,保存現狀嚴峻,有的甚至面臨著消失的危險,因此,開展新疆長城資源調查工作刻不容緩。”盛春壽說,為了確保長城資源的有效保護和利用,國家相繼跟進出台各項措施,讓那些過去隱沒在人們視線之外、自生自滅的文物遺存納入國家文物保護大傘之下。

2020年,《國家文物局關於印發第一批國家級長城重要點段名單的通知》公布新疆唐代脫西克烽燧、唐代克亞克庫都克烽燧、唐代克孜爾尕哈烽燧、唐代麻扎塔格戍堡等4處烽燧為第一批國家級長城重要點段。

2021年,國家文化公園建設工作領導小組印發《長城國家文化公園建設保護規劃》。2022年,長城國家文化公園(新疆段)項目正式啟動。目前,已投入使用的有烏什縣別迭裡烽燧長城國家文化公園項目、尉犁縣孔雀河烽燧群長城國家文化公園和若羌米蘭長城國家文化公園項目。輪台縣拉依蘇長城國家文化公園項目、喀什地區塔莎古道文化旅游復合廊道項目等也將陸續完工。

連接絲綢之路的輝煌焊縫

《漢書·西域傳》載:“嚴敕太守都尉明烽火,選士馬,謹斥候,蓄茭草。”這是西漢王朝在西域地區的防衛方略,也是史書上有關西域地區設置烽火系統的最早記錄。

唐代岑參有“寒驛遠如點,邊烽互相望”的詩句。在拜城縣,沿木扎提河流域而設的烽火台讓這句詩有了切實的畫面感。烽燧基座呈正方形,為夯土建筑,夯土中夾有紅柳枝,並多用圓木構架,是當年西域地區常見的一種建筑模式。這些用當地的沙石、紅柳、梭梭等就地取材而建的烽燧,層層疊壓,不用一磚一瓦,在當地鹽分極高的鹼水凝結下,煥發出驚人的力量。柴草變成了“鋼筋”,沙石變成了“混凝土”,歷經千年風吹日晒依然聳立。落日余暉下串聯一線的烽火台,顯得古朴、嚴整,它與著名的草原絲綢之路走向基本一致,起到了護衛絲路暢通的重要作用,也再現了“駝鈴聲聲,商旅遠來”的絲路昔日輝煌。

有人說,將留存在新疆大地的烽火台勾連起來,就是一張邊疆防衛布陣圖。對此,新疆歷史學者賈叢江有更深入的解釋:“張騫之前,西域雖然也有交通,但並非官道,烽燧體系建立后,往往也身兼驛站和安全島的功能,是保証絲綢之路暢通的重要軍事設施。可行偵察、通信、警戒治安、捉拿盜匪的職能,又能迎送、補給往來軍隊、商旅和使節。沿途行人安全有了保障,又有了可以吃喝、歇腳的地方。在這個意義上,古代烽燧線也就成了最好的交通線,有路有烽,相輔相存,不可分割。”

“長城從大海到西域昆侖,‘負陰抱陽,沖氣以為和’,如同一條金光閃閃的焊縫,連接農耕游牧,連接絲綢之路,一次次鍛造中華民族共同體的韌性與強度。”在第十四屆全國政協委員、中國藝術研究院原院長韓子勇看來,理解了長城也就理解了絲綢之路。

他認為,理解長城可以從《道德經》“萬物負陰而抱陽,沖氣以為和”這句充滿辯証法精神的思考中獲得啟發。長城就像太極圖案中的陰陽線,起到了一種平衡、連接、交往交流交融的作用。長城是古代軍事的防御體系,但它實際上又成為你來我往、我來你往、你中有我、我中有你的一個象征,“長城不是分而是合,是負陰而抱陽。如果把農耕、把游牧看成陰陽,那麼銜接農耕和游牧這種陰陽互動、陰陽交泰的線就是長城。它實際上形成了一個共同體,民族的、文化的、命運的共同體。長城像一道巨大的焊縫,把北方的游牧民族和中原的農耕民族緊緊焊接在一起。這條線比其他地方更加牢固,把兩種生活方式、兩個區域的生產生活、發展和命運焊接在一起。長城是農耕民族和游牧民族共同完成的杰作。”

國家認定的新疆長城資源有212處,非常明確地體現了歷代中央王朝對新疆的經營和治理。長城和絲綢之路相伴隨,維護了絲綢之路的暢通。絲綢之路所蘊含的開放包容、相互學習欣賞的品質,也正是中華文明的品質。“保護好、利用好新疆境內的長城資源,是對古代文明的致敬,也是對今天所進行的各項事業的激勵和啟發。”韓子勇說。

煥新家國天下的邊陲記憶

獨特的形態和重要的歷史作用,讓新疆長城資源的歷史文化價值日益凸顯。進入新時代,它被賦予新的內涵,煥發出新的生機與魅力。

5月26日上午,若羌米蘭長城國家文化公園正式向公眾開放。

這座位於米蘭古城的文化公園,佔地面積1.5萬余平方米,主題展館建筑總面積約2000平方米。館內分為序廳、中國長城概覽、新疆長城概覽、新疆米蘭長城概覽、米蘭長城資源保護與利用概覽、尾廳等多個區域,生動講述了偉大長城的歷史文脈,展現了以烽燧為代表的新疆長城的獨特魅力。

中國科學院地質與地球物理研究所副研究員秦小光說:“米蘭古城是漢代鄯善的伊循城,是自敦煌沿疏勒河通樓蘭、沿昆侖山北麓西行的絲綢之路南道上的要沖,地理位置十分重要。若羌米蘭長城國家文化公園的建設是對米蘭長城烽燧遺址進行長久、持續、有效、合理保護的最好方式,將為若羌乃至全疆推動保護長城資源遺址、弘揚長城文化作出積極貢獻。”

烏什縣別迭裡烽燧長城國家文化公園自2023年4月開館以來,接待游客已突破10萬人次。5月23日,來自北京的游客楊志和站在別迭裡烽燧前久久凝視,說:“從這個烽燧的規模,可以遙想漢唐時期兵士駐守於此,護衛百姓繁衍安居,保障東西商貿往來的情景。”

尉犁縣孔雀河烽燧群長城國家文化公園2023年12月29日開園。這座由中央美術學院規劃、建筑設計的文化公園,包括絲綢之路·長城文化博物館、圖書館、文化中心和游樂場。整個建筑設計風格來源於孔雀河烽燧群,頂部高台聳立,構成雄偉的“烽燧群”,不僅是尉犁的城市地標,也為新疆長城烽燧文化樹立了文化地標。尉犁縣興平鎮達西村黨委副書記古力帕爾力·克衣木說:“這裡已成為縣裡‘中華民族一家親 共圓偉大夢想’教育基地,不少村民專程來參觀,希望能從長城文化中汲取團結奮進的力量,把家鄉建設得更美麗。”(高芳)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量