“獲獎之前,我已經獲得《本巴》的獎賞”——走進劉亮程的“文學家園”菜籽溝村

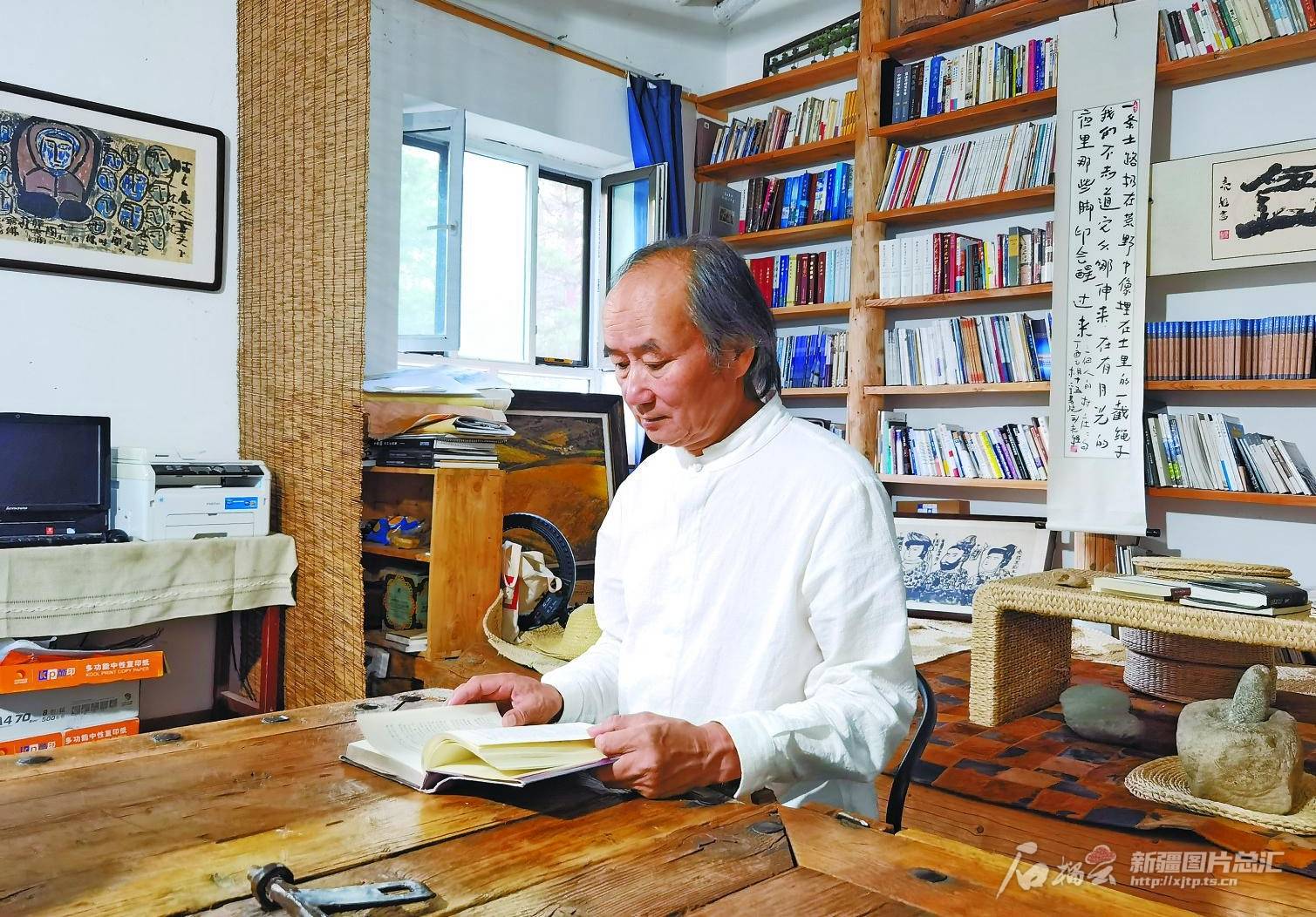

8月11日,劉亮程在木壘哈薩克自治縣英格堡鄉菜籽溝村木壘書院的書房裡讀書。 □石榴雲/新疆日報記者劉萌萌攝

8月11日,木壘哈薩克自治縣英格堡鄉菜籽溝村景色。□石榴雲/新疆日報記者趙長福攝

8月11日,記者從烏魯木齊市驅車近4個小時,來到木壘哈薩克自治縣英格堡鄉菜籽溝村,在木壘書院的書房裡,採訪了中國當代著名作家、新疆作家協會主席劉亮程。當天,第十一屆茅盾文學獎揭曉,他的長篇小說《本巴》獲獎,實現新疆文學在這一中國文學重要獎項上零的突破。

劉亮程是新疆沙灣人,卻在10年前定居菜籽溝村。這位種過地、放過羊、當過鄉農機管理員的作家,幾乎所有寫下的文字,都與他所生活過的鄉村有關。就在獲獎的前一天,他還帶著一位村民和兩位志願者,在一片荒地上鋪了磚、做了一個小景觀,“我平常寫作幾天后,就會干一些重體力活,這是我的日常工作。”得知獲獎的消息時,他正在寫作,心情並沒有特別激動,“《本巴》是我寫得比較滿意的作品,自己的滿意就是對一部作品最大的獎賞,何況還有那麼多讀者的反響和專家的好評,等等。獲獎之前,我已經獲得了《本巴》的獎賞。”

“留住”菜籽溝

每日清晨,東天山腳下的菜籽溝村,劉亮程總會從木壘書院門前樹梢上的鳥鳴聲中醒來。

菜籽溝村地處木壘縣城西南部山區,距烏魯木齊近300公裡。村落保留從清代到上個世紀80年代前的拔廊房民居形制和傳統村落形態。

劉亮程與菜籽溝村的相遇緣於一次採風。當時,這裡有一百多戶村民,多數是老年人。許多房子閑置,帶院子的房子很便宜就轉手易人。不久,買了的人拆了房子賣木頭……

“那些曾經安頓過我們祖先的精神和身體的鄉村,依然能安頓我的心靈,所以不能讓它們丟失。”恰巧那時,村裡一所廢棄的老學校正在拍賣,他當場買下,“木壘書院”由此誕生。

這次偶然的發現,喚醒了一個傳統村庄的新生之旅。

劉亮程決定“留住”菜籽溝,在此打造藝術家村落,讓枯樹發新枝,這個想法得到了木壘縣委和政府的大力支持。當地投資對菜籽溝村傳統村落進行保護性提升,完善基礎設施,修繕村民的拔廊房,建設了國學講堂、鄉村美術館等設施,這裡成了遠近聞名的“藝術家村落”。

村裡的幾十個空院落按市價與村民簽署了30年的經營協議。很快,著名作家賈平凹、著名畫家王剛等先后在這裡成立“平凹書屋”“王剛畫室”“陶陶居”“燕呢書屋”等。隨后,有近30位疆內外的作家、書畫家陸續進駐,在這裡或建工作室,或旅居創作。

“我們改造書院老房子,盡量雇請村民。”劉亮程說,書院甚至還在冬閑時開辦培訓班,給村民上課,讓他們懂得如何利用自己的老房子做民宿,悄然影響著村民的生活觀念……

“多少年后當眼前的一切成為結局,時間改變了我,改變了村裡的一切。整個老掉的一代人,坐在黃昏裡感嘆歲月流逝、滄桑巨變。沒人知道有些東西是被我改變的。在時間經過這個小村庄的時候,我幫了時間的忙,讓該變的一切都有了變遷。”寫在劉亮程《一個人的村庄》散文集裡的這段話,似乎也是對菜籽溝村變遷的注解。

在文字中找到“故鄉”

劉亮程出生於沙灣一個偏僻小村庄,通過街坊四鄰之間相互借閱,他讀了四大名著、《隋唐演義》、《海上花列傳》……很多時候,一本書傳到他手裡隻剩中間的數十頁,但卻培養了他的想象力,也開啟了他認知世界的大門。

上世紀80年代,他每年會從鄉下來一兩趟烏魯木齊,從書店帶一些書籍回去,那時他像其他年輕人一樣,渴望去外面的世界看看。

劉亮程終於走出村庄,又用了近10年回望自己出生的村庄,提筆寫下散文集《一個人的村庄》,轟動了整個中國文壇,打破了大家對新疆沙漠無邊、戈壁連天的傳統印象。這本書一版再版,每年的銷量都能有十萬冊左右。

劉亮程感覺,菜籽溝村就像《一個人的村庄》在地上的再現,喚起了他記憶之中的鄉村生活。在這裡,他依然在土地上、在村庄中,過著跟農民差不多的生活,甚至在接到獲獎通知的當天下午,他還在和書院的柵欄“較勁兒”。

或許,他其實並未離開過,而是在從前的鄉土之上構建了一個完全屬於自己的詩意村庄:這裡草木蔥蘢或者荒蕪,風一場一場地刮過,雞鳴狗吠,戴著草帽的劉亮程每天在村子裡“不問勞作”地閑轉,吃著村子裡種的麥子磨的面,就著自己種的菜,喝著清粥與小酒,又接連完成了第十屆茅盾文學獎提名小說《捎話》和談話錄《把地上的事往天上聊》,以及剛剛獲獎的《本巴》。

“可以說,在菜籽溝村,我完成了比較重要的兩部長篇小說,《捎話》就是在這個書院開始的,一天天干著活抽空寫的,而《本巴》寫起來就更快了,這個地方給了我一個小說的空間。”劉亮程說。

劉亮程很喜歡這個自己選作“耕讀養老之地”的村庄,他說:“這裡遍地都是我熟悉的東西:榆樹、白楊樹、杏樹、沙棗樹……我一出生聞到的就是沙棗花香,現在每個春天都能聞到。盡管這裡離我出生的村庄有近一千裡遠,但這些樹木和樹上的鳥兒是一樣的,甚至刮的風都是一樣的。”

變成一群人的村庄

在木壘書院,劉亮程時常帶著客人漫步在村庄和山坡,邊走邊談,不時停下來看看胡楊樹,或者低下身,揪一把苜蓿或者蒲公英放在嘴裡嘗嘗。

劉亮程一天的時間表大概是這樣的:早晨8點,雞叫三次后,他便起來早餐、寫作﹔中午2點吃飯,3點午休,睡到5點,起來干兩個小時的農活。書院常有幾個年輕的志願者,多半是大學生或文學愛好者,從其他地方過來,與他一起耕讀。

年輕的新疆作家協會會員孫童翌便是慕名而來的志願者。“獲獎后,書院裡人來人往,劉老師忙著接待一撥又一撥的客人,旁邊的劉亮程文學館裡也極為熱鬧。”她說。

孫童翌所說的文學館今年6月17日在菜籽溝村正式開館。這是集文學成就系統展現與著作文物館藏於一體的展館,也是新疆首家文學主題展館。劉亮程說,將文學館建在菜籽溝村,是對他以往創作成果的一個安頓。

除了文化館,木壘書院裡設有文廟、藏書閣、教室、藝術家工作室等文化設施,並有帶后花園的精美標准間,供游客旅游學習、靜養身心。7月23日,這裡還舉辦了第三屆絲綢之路木壘菜籽溝鄉村文學藝術獎頒獎典禮。

這項鄉村文學藝術獎是2015年由劉亮程發起、木壘哈薩克自治縣支持設立,被譽為中國最接地氣的文學藝術獎。這個獎項的設立,旨在獎勵對中國鄉村文學、鄉村音樂、鄉村繪畫和鄉村建筑設計作出杰出貢獻人士。

劉亮程說,他剛到菜籽溝村時,提出“用文學藝術的力量,加入到這個村庄的萬物生長”。當時這個半空穴村庄僅有一個小商店,如今開了數十個鄉村客棧,20多位藝術家入駐菜籽溝村,建起了工作室,每年有60萬人次進村旅游。文學藝術,確實助力了菜籽溝村的旅游興盛。

這裡從“一個人的村庄”,成為“一群人的村庄”。(劉萌萌)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量